DENKMALSCHUTZ ☰ projekt HISTORISCHE GRENZE

Die Fraischsteine im Trubachtal

N-BA-1607

Die Fraischgrenze Obertrubach (N-BA 1607) grenzt die Hoheitsrechte der Blutgerichtsbarkeit und des höheren Jagdrechts voneinander ab.

Dies wird auf dem Grenzstein durch das Schwert für die Blutgerichtsbarkeit und das höhere Jagdrecht durch das Hifthorn repräsentiert.

Die Grenzlinie entstand durch den sog. "silbernen Vertrag" vom 22. Februar 1607, in dem die Reichsstadt Nürnberg und das Hochstift Bamberg die teilweise strittige Grenzlinie festgelegt und dann mit insgesamt 25 Grenzsteinen markiert haben.

Von den ehemals 25 Grenzsteinen, die in der Region entlang der Grenzlinie gesetzt worden sind, haben sich bis heute 16 erhalten.

Sie stehen unter Denkmalschutz.

Der Name "silberner Vertrag" resultiert vermutlich aus dem Umstand, dass die Streitigkeiten zwischen Bamberg und Nürnberg vornehmlich auf den in diesem Bereich vorhandenen Bergbau zurück gingen und es dort u.a. auch Silber gab, das gefördert wurde.

Der Vertrag von 1607 regelte mit den Zuständigkeiten auch den Abbau in diesen Bergwerken.

Das Hochstift Bamberg (Kurzübersicht)

Das Hochstift Bamberg bildet im Unterschied zum Erzbistum Bamberg die weltliche Macht ab. Dem Hochstift stand ein Fürstbischof vor, der die Herrschaftsansprüche durchsetzte.

Das Hochstift Bamberg entwickelte sich bis ins 14. Jahrhundert aus einer Summe von Hochgerichtssprengeln (Fraisch) des Radenzgaues und der angrenzenden Gaugrafschaften sowie heimgefallenen Vogteien.

Es umfasste in etwa knapp die Hälfte der Diözese und reichte im Westen in das Würzburger Diözesangebiet.

Der Ausbau des Territoriums wurde durch die Finanzkraft des Bistums und das Aussterben hochfreier Geschlechter ermöglicht. Das Hochstift Bamberg war kein geschlossenes Territorium. Seit dem Aufstieg des Stiftsadels in Reichsritterschaft im 16. Jahrhundert war es von zahlreichen, oft protestantischen ritterschaftlichen Herrschaften durchsetzt. Über die 1759 verkauften Besitzungen in Kärnten konnte Bamberg keine Reichsunmittelbarkeit ausbilden. 1802/03 wurde das Hochstift säkularisiert und fiel an das Königreich Bayern.

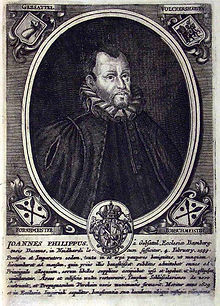

Fürstbischof Johann Phillipp von Gebsattel

Johann Philipp von Gebsattel (* 13. Mai 1555; † 26. Juni 1609) war von 1599 bis zu seinem Tode 1609 Fürstbischof des Hochstiftes Bamberg.

Johann Philipp von Gebsattel stammte aus der fränkischen reichsfreien Adelsfamilie derer von Gebsattel. Der namensgebende Ort Gebsattel ist heute eine Gemeinde im mittelfränkischen Landkreis Ansbach.

In der Regierungszeit von Papst Clemens VIII. und Kaiser Rudolf II. wurde er 1599 zum Bischof gewählt. Er baute die Giechburg um 1600 zu ihrer beachtlichen Größe aus.[1]Damit entstand aus einer Burgruine eine späte Höhenburg, die den Ansprüchen der Wehrhaftigkeit einer zeitgemäßen Burg nicht mehr entsprach und besser als ein Renaissanceschloss zu bezeichnen war. Weitere monumentale Bautätigkeiten begann er mit der späteren Neuen Residenz in Bamberg.

Er galt bereits zu seiner Zeit als umstritten. Man sagt ihm einen gewissen dekadenten Lebensstil, zum Beispiel das Konkubinat, nach und eine damit verbundene Vernachlässigung seiner Pflichten als Bischof.. Er trat zumindest nicht in die Fußstapfen seiner Vorgänger, die energische Vertreter der Gegenreformation waren.

Grabdenkmal Johann Philipp von Gebsattels in der Michaelskirche

Sein Grabdenkmal befindet sich seit der Stilrestaurierung des Domes von Bamberg in der Michaelskirche im linken Seitenschiff (siehe auch Kloster Michelsberg).

Die Grenzlinie von 1607

Bereits im Jahr 1537 hatte es in Forchheim einen Vertrag zwischen dem Hochstift Bamberg und der Freien Reichsstadt bezüglich der Fraischgrenze gegeben. Der Vertrag von 1607 veränderte die Grenzlinie in einigen Teilen.

So war nun der Kirchplatz der Ausgangspunkt der Grenzsteinlinie, die mit 25 Grenzsteinen versteint werden sollte.

Sie verlief dann über die Gemarkungen Pottenstein, Betzenstein/ Ottenberg in die Nähe von Bronn.

Die Grenzlinie entstand durch den sog. "silbernen Vertrag" vom 22. Februar 1607, wo die Reichsstadt Nürnberg und das Hochstift Bamberg die teilweise strittige Grenzlinie festgelegt und dann mit insgesamt 25 Grenzsteinen markiert haben.

Von diesen sind bis heute 16 Grenzsteine erhalten und stehen unter Denkmalschutz. Sie weisen keine einheitliche Listennummer auf, sondern sind offensichtlich einzeln erfaßt worden.

Nachfolgend die Liste der noch existierenden Grenzsteine.

Die Grenzsteine

Die Grenzsteine weisen auf der Nürnberger Seite das Wappen der Stadt Nürnberg auf und auf der Bamberger Seite das des Hauses von Gebsattel. Der Fürstbischof hatte sich hier verewigen lassen.

Das Schwert über dem Wappen steht für die Blutgerichtsbarkeit, das Hifthorn unter dem Wappen für das höhere Jagdrecht.

Der Grenzverlauf in der Karte

Die Grenzsteine

N-BA-1607-001

Denkmalschutz: D-4-74-156-35

Gemeinde Obertrubach

Gemarkung Obertrubach

GK4 4453192, 5506694

UTM 32U 669454, 5507381

WGS 84 (lat/lon) 49.69509, 11.34974

Höhe 430 m

N-BA-1607-002

Denkmalschutz: D-4-74-156-5

Gemeinde Obertrubach

Gemarkung Obertrubach

GK4 4453640, 5506888

UTM 32U 669894, 5507593

WGS 84 (lat/lon) 49.69687, 11.35593

Höhe 526 m

N-BA-1607-003

Denkmalschutz: D-4-74-156-6

Gemeinde Obertrubach

Gemarkung Obertrubach

GK4 4453682, 5506673

UTM 32U 669944, 5507380

WGS 84 (lat/lon) 49.69494, 11.35653

Höhe 516 m

N-BA-1607-004

Denkmalschutz: D-4-74-156-7

Gemeinde Obertrubach

Gemarkung Obertrubach

GK4 4453845, 5506768

UTM 32U 670103, 5507481

WGS 84 (lat/lon) 49.69581, 11.35877

Höhe 541 m

N-BA-1607-006

Denkmalschutz: D-4-74-156-10

Gemeinde Obertrubach

Gemarkung Obertrubach

GK4 4453991, 5506671

UTM 32U 670253, 5507390

WGS 84 (lat/lon) 49.69495, 11.36081

Höhe 514 m

N-BA-1607-007

Denkmalschutz: D-4-74-156-8

Gemeinde Obertrubach

Gemarkung Obertrubach

GK4 4454099, 5506756

UTM 32U 670357, 5507480

WGS 84 (lat/lon) 49.69572, 11.36230

Höhe 539 m

N-BA-1607-008

Denkmalschutz: D-4-74-156-9

Gemeinde Obertrubach

Gemarkung Obertrubach

GK4 4454141, 5506942

UTM 32U 670392, 5507667

WGS 84 (lat/lon) 49.69740, 11.36286

Höhe 516 m

N-BA-1607-009

Denkmalschutz D-4-74-156-11

Gemeinde Obertrubach

Gemarkung Obertrubach

GK4 4454280, 5507106

UTM 32U 670524, 5507836

WGS 84 (lat/lon) 49.69888, 11.36476

Höhe 499 m

N-BA-1607-010

Denkmalschutz D-4-74-156-12

Gemeinde Obertrubach

Gemarkung Obertrubach

GK4 4454483, 5507321

UTM 32U 670718, 5508059

WGS 84 (lat/lon) 49.70083, 11.36755

Höhe 488 m

N-BA-1607-011

Denkmalschutz D-4-72-179-145

Gemeinde Pottenstein

Gemarkung Leienfels

GK4 4455203, 5507590

UTM 32U 671427, 5508357

WGS 84 (lat/lon) 49.70330, 11.37750

Höhe 529 m

N-BA-1607-013

Denkmalschutz D-4-72-179-145

Gemeinde Pottenstein

Gemarkung Leienfels

GK4 4455558, 5507888

UTM 32U 671771, 5508668

WGS 84 (lat/lon) 49.70600, 11.38240

Höhe 546 m

N-BA-1607-015

Denkmalschutz D-4-72-179-145

Gemeinde Pottenstein

Gemarkung Leienfels

GK4 4456125, 5507865

UTM 32U 672338, 5508668

WGS 84 (lat/lon) 49.70584, 11.39026

Höhe 546 m

N-BA-1607-016

Denkmalschutz D-4-72-118-44

Gemeinde Betzenstein

Gemarkung Ottenberg

GK4 4457316, 5507950

UTM 32U 673525, 5508800

WGS 84 (lat/lon) 49.70669, 11.40677

Höhe 518 m

N-BA-1607-018

Denkmalschutz D-4-72-118-44

Gemeinde Waidacher Forst

Gemarkung Waidacher Forst

GK4 4457071, 5508378

UTM 32U 673263, 5509219

WGS 84 (lat/lon) 49.71052, 11.40332

Höhe 533 m

N-BA-1607-019

Denkmalschutz D-4-72-118-44

Gemeinde Betzenstein

Gemarkung Ottenberg

GK4 4457877, 5508572

UTM 32U 674060, 5509445

WGS 84 (lat/lon) 49.71232, 11.41448

Höhe 513 m

N-BA-1607-020

Denkmalschutz D-4-72-118-44

Gemeinde Betzenstein

Gemarkung Ottenberg

GK4 4457862, 5508155

UTM 32U 674062, 5509028

WGS 84 (lat/lon) 49.70857, 11.41431

Höhe 497 m